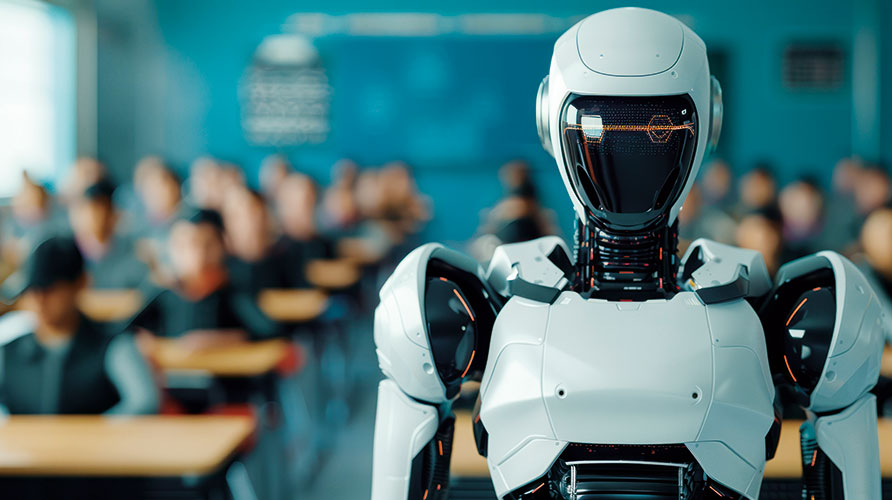

Als größte Herausforderung sehen sowohl Studierende als auch Lehrende, aber auch die Hochschulleitungen den Umgang mit KI bei Prüfungen und Abschlussarbeiten. © Adobe Stock/Generiert mit KI

Als größte Herausforderung sehen sowohl Studierende als auch Lehrende, aber auch die Hochschulleitungen den Umgang mit KI bei Prüfungen und Abschlussarbeiten. © Adobe Stock/Generiert mit KI

Mit der künstlichen Intelligenz wurde Studierenden wie Lehrkräften ein potentes Werkzeug in die Hände gelegt.

Die optimale Anwendung will noch gelernt sein und wird nun zum Pflichtfach für das universale Bildungswesen.

Über 130 kreative Einreichungen von Schüler:innen begeisterten beim Ideenwettbewerb „Unsere Zukunft mit KI” und zeigten das enorme Potenzial junger Köpfe im Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI). Der von fobizz, einer deutschsprachigen Plattform für Weiterbildungen und Anbieter von KI & Tools für Lehrkräfte und Schulen, initiierte Wettbewerb zielte darauf ab, Schüler:innen zu motivieren, sich aktiv mit der Rolle von KI in ihrem Leben und ihrer Zukunft auseinanderzusetzen. „Es ist entscheidend, dass wir die jungen Menschen von heute in den Dialog über die Technologien von morgen einbeziehen. Ihre Perspektiven sind unerlässlich für eine verantwortungsvolle und innovative Gestaltung unserer Zukunft“, so fobizz-Gründerin Diana Knodel.

In Klassenzimmern von Nordrhein-Westfalen bis Singapur arbeiteten die Teilnehmer:innen intensiv an ihren Projekten. Viele nutzten dabei zum ersten Mal KI-Werkzeuge, was zu wertvollen Lernerfahrungen führte. Eine teilnehmende Schülerin des Walddörfer Gymnasiums Hamburg reflektierte: „Wir haben nicht nur gelernt, wie KI uns bei kreativen Projekten unterstützen kann, sondern auch, wie wir sie sinnvoll und verantwortungsvoll einsetzen können. Es wurde uns klar, dass diese Technologien bald eine tragende Rolle in unserem Alltag spielen werden.“

Die eingereichten Ideen deckten ein breites Spektrum ab und reichten von der Zukunft der Bildung und Arbeitswelt bis hin zur Rolle von KI in Medizin, Landwirtschaft und Spitzensport. Beispielsweise beschäftigten sich drei Schülerinnen aus Markt Schwaben mit der Frage, wie sich mit KI individualisierte Lernpläne erstellen lassen, und das Klassenteam einer Potsdamer Grundschule fragte sich, wie KI bei der Pflege des Schulgartens helfen kann. Die Auswahl der Gewinner erfolgte durch eine 19-köpfige Expert:innen-Jury aus Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft.

Doris Weßels, Professorin für Wirtschaftsinformatik an der FH Kiel und Leiterin des Virtuellen Kompetenzzentrums Künstliche Intelligenz und wissenschaftliches Arbeiten, zeigte sich begeistert: „Oft werden KI-Systeme mit ihrer maschinellen Intelligenz im Vergleich zu unserer menschlichen Intelligenz sehr kritisch beleuchtet. Dass es aber nicht um einen Wettbewerb zwischen Mensch und Maschine geht, sondern um das Zusammenspiel und die bestmögliche Nutzung der Synergien, spiegelt dieser KI-Ideenwettbewerb eindrucksvoll wider: Kreative Power der jungen Generation, große Experimentierfreude, starkes soziales Engagement bis hin zum mutigen Weitblick bei Reisen in die Zukunft mit KI – dort ist einfach alles vertreten.”

Gamechanger für Studium und Lehre an Hochschulen

„Von KI lernen, mit KI lehren: Die Zukunft der Hochschulbildung“, so lautet der Name einer aktuellen Studie, die das Forum Neue Medien in der Lehre Austria (fnma) im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) durchgeführt hat. Sie zeigt nicht nur, wie Studierende, Lehrende und Hochschulleitungen künstliche Intelligenz bereits derzeit in ihrem Studien- und Arbeitsalltag nutzen, sondern auch, welche künftigen Entwicklungen angestoßen und welche Schwerpunkte gesetzt werden sollen.

Deshalb sieht Wissenschaftsminister Martin Polaschek die Studienergebnisse auch als richtungsweisend an für die qualitative Weiterentwicklung von Studium und Lehre an den österreichischen Hochschulen: „Die Studie belegt, dass künstliche Intelligenz tatsächlich ein Gamechanger für die Hochschulen ist. Ihr Einsatz ermöglicht Studierenden und Lehrenden, nicht nur ihre individuellen Lehr- und Lernergebnisse zu verbessern, sondern trägt maßgeblich dazu bei, die Qualität der hochschulischen Lehre und damit die Hochschulbildung nachhaltig und sinnvoll weiterzuentwickeln. Von KI lernen, mit KI lehren – das muss für alle österreichischen Hochschulen im 21. Jahrhundert gelten.“

Für die Untersuchung wurden im Erhebungszeitraum von September 2023 bis September 2024 insgesamt rund 5.000 Studierende und Lehrende befragt, die durch 14 leitfadengestützte Interviews mit Hochschulleitungen ergänzt wurden. Darüber hinaus wurden Strategiepapieranalysen im Governance-Bereich und Erhebungen des aktuellen Forschungsstandes zu KI in der Hochschulbildung durchgeführt, um ein detailliertes Bild der Akzeptanz und Nutzung von KI in der akademischen Praxis in Österreich zu zeichnen.

Die Ergebnisse zeigen, dass Studierende und Lehrende KI aktuell bislang vorwiegend zur Sprachverarbeitung, Informationssuche und Recherche sowie Textanalyse verwenden, aber kaum zur Vorhersage von Lernergebnissen, zur Modellierung, Adaption und Optimierung von Lehr-Lernprozessen. Dabei sind sich sowohl Studierende als auch Lehrende und Hochschulleitungen einig, dass sich der Einsatz von KI-Chatbots positiv auf die Lernergebnisse auswirken kann. Deshalb werden Verbote von KI auch einhellig abgelehnt, mehr noch: Studierende und Lehrende sind sich einig, dass der Einsatz von KI die Motivation und die Selbstwirksamkeit von Studierenden und Lehrenden erhöhen kann und dazu beiträgt, Ängste abzubauen.

Als größte Herausforderung sehen sowohl Studierende als auch Lehrende, aber auch die Hochschulleitungen den Umgang mit KI bei Prüfungen und Abschlussarbeiten, weshalb derzeit die Entwicklung einer flächendeckenden KI-Strategie an den Hochschulen, aber auch veränderte Prüfungsbedingungen (mehr Reflexionsaufgaben, mehr mündliche Prüfungen, stärkere Berücksichtigung des individuellen Lernprozesses) im Vordergrund stehen.

Die befragten Hochschulleitungen sehen es in diesem Zusammenhang als ihre primäre Aufgabe, die hochschulische Lehre durch KI-bezogene Forschung qualitativ weiterzuentwickeln, aber auch generell Wissen zu generieren und weiterzuvermitteln (sowohl innerhalb der Hochschule als auch im Rahmen des gesellschaftlichen Outreachs). Dabei – auch das belegt die Studie – gibt es offensichtlich nicht ausreichend Forschung im Zusammenhang mit KI.

Wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge verzeichnen steigende Nachfrage nach KI-Thematiken

Seit dem Aufstieg der generativen KI, der durch die Lancierung von OpenAIs ChatGPT Ende November 2022 angestoßen wurde, reagieren insbesondere Wirtschaftshochschulen auf die wachsenden Forderungen potenzieller Studierender nach KI-Thematiken in ihrem Lehrplan und auf die prognostizierte Nachfrage der Arbeitgeber nach KI-Kompetenzen in den kommenden Jahren. Eine Umfrage des Graduate Management Admission Council (GMAC) unter mehr als 4.000 angehenden Wirtschaftsstudierenden auf der ganzen Welt zeigt einen deutlichen Anstieg der Zahl der Kandidaten, die angaben, dass KI für ihren idealen Lehrplan an einer Wirtschaftshochschule unerlässlich ist – mittlerweile bis zu 40 Prozent.

Später im Jahr zeigte eine weitere Umfrage von GMAC unter fast 1.000 Personalverantwortlichen in Unternehmen rund um den Globus – die Hälfte davon aus Global Fortune 500-Unternehmen –, dass Arbeitgeber zwar noch nicht allzu besorgt über die Kenntnisse von Absolvent:innen von Wirtschaftshochschulen im Bereich KI sind, aber davon ausgehen, dass deren Bedeutung in den nächsten fünf Jahren immens zunehmen wird.

„Es besteht kein Zweifel daran, dass die Wirtschaftshochschulen bei der Reaktion auf die Marktanforderungen im Bereich des technologischen Fortschritts einen Gang zugelegt haben, ohne dabei die Vermittlung von Kernkompetenzen wie strategisches Denken und Problemlösung aus den Augen zu verlieren“, sagte Joy Jones, CEO von GMAC. „Die in diesem Jahr rapide angestiegenen Bewerbungen für betriebswirtschaftliche Studiengänge zeigen, dass die Wirtschaftshochschulen auf dem richtigen Weg sind, um den Anforderungen der Studierenden gerecht zu werden und den Absolventen dabei zu helfen, sich in einer von KI geprägten Welt die bei Arbeitgebern gefragtesten Fähigkeiten anzueignen.“

Um besser zu verstehen, wie Wirtschaftshochschulen auf der ganzen Welt KI in Lehrplanentwicklung, Verwaltungsprozesse und strategische Anwendungen integriert haben, hat GMAC im Jahr 2024 eine Fallstudienreihe zum Thema „KI in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung“ gestartet. An der MIT Sloan School of Management beispielsweise hat die Hochschulleitung eine koordinierte, auf Crowdsourcing basierende Strategie umgesetzt, um die Lehrkräfte zu ermutigen, sich zu engagieren und mit neuen Technologien zu experimentieren.

Dieser Ansatz hat zu verschiedenen Projekten geführt, die voraussichtlich für eine breitere Nutzung skaliert werden, wie zum Beispiel Chatbots im Unterrichtsraum, Tools zur Erfassung des Engagements von Studierenden und institutionsweite Tools für Verwaltungsfragen. Der Community-Ansatz hat auch den bedeutenden Vorteil, dass viele Menschen gleichzeitig den Markt beobachten und sich schnell verändernde und neu entwickelte Tools und Möglichkeiten identifizieren.

Die European School of Management and Technology (ESMT) in Berlin wiederum hat aufgrund ihrer relativ geringen Größe KI-Ressourcen langsam bereitgestellt, das Schwerpunktprojekt KI organisch erweitert und die zukünftige notwendige Ressourcenzuweisung sorgfältig geplant. Mit diesem Ansatz entwickelten sie ein einzigartiges Plug-in-System, das auf einem maßgeschneiderten Generative Pre-Trained Transformer (GPT) basiert und separate Schnittstellen für die Unterstützung und Schulung der Studierenden in akademischer Integrität sowie für die Unterstützung der Lehrkräfte bei der Kursentwicklung bietet.

KI und Lehrkräfte – kein Entweder-oder, sondern eine sinnvolle Kombination

Davon ist auch Professor Tobias Ley von der Universität für Weiterbildung Krems überzeugt. Er hat zusammen mit europäischen Partnereinrichtungen das Projekt TAICo ins Leben gerufen. Das Akronym steht für Teacher-AI Complementarity. Das im Horizon-Europe-Programm geförderte Projekt erarbeitet ein Modell für das Zusammenspiel von Lehrenden und KI. Dessen Richtlinien sollen dem europäischen Bildungssektor helfen, die Herausforderungen für Europa, Digitalisierung und nachhaltiges Wachstum besser zu bewältigen. Der Universität Krems kommt mit dem Projekt die Themenführerschaft beim Setzen vom Standards im Umgang der Bildung mit KI zu.

Der Bildungssektor spielt eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung von gesellschaftlichen Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung und des nachhaltigen Wachstums. Lehrkräfte stehen bei der Vorbereitung künftiger Generationen von Kindern und lebenslang Lernenden an vorderster Front. Mit der Zunahme des Einsatzes von KI in der Bildung stellt sich zunehmend die Frage, welche Rolle Lehrkräfte in der Zukunft spielen werden. „Oft wird im Zusammenhang mit neuen Technologien von der Annahme ausgegangen, dass menschliche Arbeit überflüssig wird, weil sie durch Maschinen ersetzt wird. Es ist objektiv betrachtet jedoch hilfreicher, in diesem Zusammenhang nicht so sehr über das Ersetzen, sondern über Veränderungen, Komplementaritäten und Synergien nachzudenken“, erklärt Ley.

„Am Zentrum für Digitalisierung im Lebensbegleitenden Lernen der Universität für Weiterbildung Krems haben wir KI-Unterstützung entwickelt, die die Inhalte dieser Unterrichtspläne analysiert und Feedback darüber gibt, ob der eingeschlagene Weg zum Erfolg führt oder nicht. Hier entsteht im Idealfall eine Synergie zwischen KI und Lehrkraft, die die Stärken optimal ausnutzt: Die Lehrkraft bringt ihre Erfahrung zu den Besonderheiten der Schülerinnen und Schüler ein, die KI basiert ihre Rückmeldung auf der Analyse einer großen Anzahl von Unterrichtsdesigns.“

Anstatt auf das Ersetzen von Lehrkräften durch KI hat sich das TAICo-Projekt zum Ziel gesetzt, ein Modell der Komplementarität zwischen Lehrkräften und KI zu entwickeln, das auf alle Bildungsbereiche und Bildungsberufe anwendbar ist. Dieses Modell soll das Verständnis für das Zusammenspiel von KI und menschlichen Fähigkeiten beim Lehren und Lernen verbessern. „In mehreren Feldstudien und in enger Zusammenarbeit mit Lehrkräften werden wir KI-Technologien in authentischen Bildungsumgebungen anwenden und bewerten. Dies wird es uns ermöglichen, praktische und evidenzbasierte Richtlinien für Lehrkräfte, Bildungseinrichtungen, die EdTech-Industrie und politische Entscheidungsträger:innen abzuleiten“, sagt Tobias Ley.

Das Ziel besteht im sinnvollen, produktiven und ethischen Einsatz von KI in der Bildung. Ley weiter: „Wir werden aktiv mit allen Beteiligten die zukünftige Agenda gestalten, wie KI entwickelt wird, wie Lehrkräfte vorbereitet werden und wie die europäische Politik auf die zukünftigen Herausforderungen eines KI-gestützten Bildungssystems reagiert.“

Zertifikat der FH Burgenland fördert KI-Kompetenzen von Lehrpersonen

Der Aufbau von KI-Kompetenzen ihrer Lehrkräfte ist an der FH Burgenland mittlerweile gelebter Alltag. Sie bietet über ihre Tochter Akademie Burgenland schon seit 2023 explizit Schulungen für Lehrpersonal in Sachen KI an. Mit der nunmehrigen Möglichkeit, ein eigenes KI-Zertifikat zu erlangen, ist die FH Burgenland Vorreiterin im Bildungssektor. Das Angebot steht immerhin rund 800 haupt- und nebenberuflichen Lehrenden der FH-Burgenland-Unternehmensgruppe kostenlos zur Verfügung und wird sehr gut angenommen.

Allein im ersten Jahr haben rund 220 Teilnehmer:innen die KI-Module abgeschlossen. Darin werden neben Grundlagen auch Auswirkungen auf die Prüfungskultur besprochen. Das Erstellen von Lehrinhalten mit KI und Entwicklungen im wissenschaftlichen Arbeiten sind Thema. Aus den anfänglich vier angebotenen Modulen wurden mittlerweile 10. Der Abschluss von drei Modulen aus dem Basisprogramm und drei Modulen aus dem Advanced-Programm wird für die Lehrenden mit dem Erhalt eines Advanced-KI-Zertifikates belohnt.

Angedacht ist, das Angebot auf andere burgenländische Hochschulen auszurollen. Die Expertin für digitale Lehre, Barbara Geyer, leitet an der FH Burgenland die Stabsstelle für Instructional Design und hat gemeinsam mit ihrem Team die Onlinemodule konzipiert. „Für unsere Lehrenden bringt die Nutzung von KI-Tools etwa in der Aufbereitung von Lehrunterlagen, Lernvideos usw. viele Vorteile. Klar ist: Programme wie ChatGPT können eine große Unterstützung sein, sofern man sie richtig zu nutzen weiß.“

Auch die Schattenseiten der modernen Technologien werden in den Modulen behandelt. Seminararbeiten etwa lassen sich mit ChatGPT in Sekundenschnelle erstellen. Für die Lehrenden erschwert sich also die Beurteilung, welches Wissen – auch bei Onlineprüfungen – die bzw. der Studierende selbst erbracht hat. „Wir empfehlen allen Lehrenden, ihren Prüfungsmodus kritisch zu überdenken“, so Geyer. Die neuen Module dienen neben dem fachlichen Input auch dazu, sich innerhalb der Lehrenden-Community auszutauschen und voneinander zu lernen.

Werden Schulbücher künftig von KI geschrieben?

Dieser Frage widmeten sich Expert:innen im Rahmen einer Diskussion auf Einladung der Allianz Bildungsmedien Österreich Ende November in Wien. Markus Spielmann, Geschäftsführer des Helbling Verlags und Präsident der Allianz Bildungsmedien Österreich, wies auf die tiefgreifenden Veränderungen hin, die die rasant fortschreitenden Entwicklungen mit sich bringen: „KI hat das Potenzial, gutes Lernen zu fördern: Sie kann Bildungsmedien auf innovative Weise bereichern, das Lernen erleichtern und Lehrkräfte in der Unterrichtsvorbereitung und in Korrekturphasen unterstützen. Als Bildungsmedienanbieter sind wir bestrebt, neue Möglichkeiten durch KI bestmöglich und sinnstiftend zu nutzen.“

Aleksandar Petrovic von Retresco, einem Unternehmen, das spezialisiert ist auf automatisierte Content-Generierung und KI-Lösungen für Verlage, führte aus, wie KI Bildungsmedien verändern kann: Zwar wäre eine automatisierte Produktion von Schulbüchern durch Generative KI theoretisch schon jetzt möglich, jedoch werde KI aktuell vor allem unterstützend eingesetzt, um Effizienz und Qualität zu steigern, erklärte Petrovic. Potenziale sehe er vor allem darin, dass semantische KI zukünftig Wissensvermittlung in Schulbüchern interaktiver gestalten könnte. „Künstliche Intelligenz kann nicht nur Inhalte, sondern auch das Lernen selbst dynamisch anpassen“, so Petrovic. Dies eröffne Verlagen neue Perspektiven, um Wissen durch intelligente Chatbots, Frage-Antwort-Systeme und virtuelle Assistenten zugänglicher zu machen.

Dem stimmte Bernhard Gleiss, Head of AI der interaktiven Mathematik-Lernplattform Studyly, zu und betonte, wie KI das Lernen individualisieren und damit den Lernerfolg nachhaltig steigern kann. „Durch KI-gestützte Analyse können Lernbedürfnisse besser verstanden und Lernwege flexibel angepasst werden“, erklärte Gleiss und führte aus, dass Verlage und EdTechs durch KI neue Maßstäbe in der Lehrmaterialgestaltung setzen können.

Stefan Raffeiner, Gründer und Geschäftsführer von Teachino, gab einen Einblick in die Einsatzmöglichkeiten der KI-gestützten Unterrichtsassistenz. In der Diskussion hob er hervor, wie wertvoll KI für Lehrkräfte sein kann, um Unterrichtsplanung effizienter zu gestalten. „Programme wie Teachino nehmen Lehrkräften wöchentlich mehrere Stunden an Planungsarbeit ab, indem sie automatisierte, differenzierte Unterrichtsvorschläge erstellen“, so Raffeiner.

Die Diskussion zeigte eindrücklich, wie KI-basierte Technologien das Bildungswesen grundlegend transformieren und welche Innovationspotenziale sie bergen. Gleichzeitig wiesen die Experten auf wichtige ethische und rechtliche Fragestellungen hin, die ein verantwortungsvoller Umgang mit KI in der Bildung verlangt. Einigkeit herrschte darüber, dass Verlage und Schulen neue digitale Kompetenzen benötigen, um den Entwicklungen gewachsen zu sein und Bildungsinhalte optimal in eine KI-gestützte Lernumgebung zu integrieren. (BO)